变矫正问题为滋养心灵

引子

随着青少年心理健康问题日益受到社会各界关注,各地在完善心理教育体系、搭建社会支持网络等方面已展开有益探索。各方力量正以多元形式介入青少年心理成长的守护链条。然而,当我们聚焦实践场景时,仍有系列问题亟待审视:学校心理健康教育是否真正精准触达不同孩子的需求?家庭参与心理守护时是否掌握科学方法?社会环境能否持续传递积极能量、筑牢心理防护线?这些问号,正是叩问青少年心理健康守护体系的重要切口。

每周三晚上的相互倾诉和疗愈

“今天的主题是答疑解惑……”4月23日晚6点半,大连东方实验高级中学一楼礼堂,“家长课堂”准时开课。

“家长课堂”组织者、讲授人于滨站在四五十名高中各年级的家长中间,说:“先看大屏幕上这个问题,‘孩子回家要手机对答案,应不应该给?不想给,怎么办?’”

一位身穿连衣裙的妈妈举手,说:“我家孩子有时候向我要手机查题、对答案,一般我会同意,因为我觉得他能把答案抄一遍,也是学习的过程,总比对着题干瞪眼儿浪费时间强。”另一位扎马尾辫儿的妈妈也举手,说:“我家偶尔也会发生这种情况,但孩子会跟我说‘我需要20分钟’,对完答案了,她就会还给我。”

……

“手机不是洪水猛兽,只要孩子不沉迷网络,也是孩子和家长放松的一种‘出口’……我们说,事情有多重解决方案。最好不要和孩子‘硬刚’。”于滨说。

这时候,一位身着职业装的妈妈举手,说:“刚开始,我也和儿子斗智斗勇,后来我就改变策略了,规定周六可以玩1小时,但是效果不明显。后来和他谈,他说‘妈妈,每天睡前让我看一眼就行’。我和他爸也同意了,就让他睡前看10分钟。结果他那段时间早上上学,心情特别好……”

在家长们对一个个关于亲子关系、孩子学习等方面问题的共同探讨中,时间来到晚上9点。此时,高中生晚课结束了,有学生来到“家长课堂”门口,接各自妈爸“下课”。一些“意犹未尽”的家长,还在与于滨或“家长同学”探讨着。阳阳妈妈李女士告诉记者:“家长学校是‘充电站’。有什么疑问、焦虑,大家上课一起谈谈,互相出出主意、安慰安慰,感觉自己也不那么焦虑了。”

大连东方实验高级中学“家长课堂”自2018年开办以来,每周三晚六点半到九点举行线下课堂,由学校德育校长于滨主持或授课,间或聘请心理学、国学等专业人士授课。每周一、二、四还组织100多名家长参加线上读书会,用家长“自我学习”,带动孩子“自主学习”。

比被动干预更重要的是主动预防

现实中,许多家长总是在孩子出现严重抑郁、自残,甚至厌世、无法上学等极端情况时,才惊觉孩子存在心理问题。然而,从抑郁症状出现到发展至无法正常生活,中间往往已间隔漫长时光,这正是儿童青少年心理问题早期识别与诊断被延误的关键所在。

在青少年心理问题的困局中,“发现晚、干预难”的背后,实则暗藏多重现实痛点。本溪市关心下一代工作委员会青少年心理健康教育指导中心办公室主任李雪芹说,家长、教师虽身处观察青少年的最前沿,却常因缺乏专业心理知识,难以精准区分“成长烦恼”与“心理预警”。传统家校沟通中,更缺乏可落地的科学指引,导致“发现问题不知如何干预”“想干预却使不上力”的尴尬频发。专业知识与实操工具的双重缺位,让心理问题如滚雪球般积累,直至突破临界点才引起重视。

针对这些“识别盲区”与“干预断层”,我省多地正从优化早期识别机制、构建家校协同干预网络等维度展开创新探索,试图打通心理防护的“神经末梢”。

抚顺市集结心理学专家、一线教师等组建编写组,精心编写中小学班主任版、家长版、学生版心理健康指引手册,为家校共育提供“实操说明书”。“我们不做空洞的理论灌输,而是把专业知识转化为‘看得见、摸得着’的行动指南。” 抚顺市教师进修学院心理教研员、市心理辅导中心主任袁景颖翻开手册演示,丛书以“问题导向+场景落地”为逻辑,用120余个真实案例、200余组实操方案,梳理出从“情绪识别”到“系统干预”的全流程指南,让心理守护化作书桌前触手可及的“心理导航图”。

本溪市则搭建起 “空中课堂 + 三级阵地 + 智能传播” 体系,让心理健康知识变得 “触手可及”。本溪市关工委与本溪市广播电视台一起打造“一起长大”栏目,每期节目紧扣现实需求。青少年心理健康教育指导中心还专门筹备了8期“守护心灵”心理健康教育系列讲座,通过三级阵地,把心理知识传播到千家万户。

袁景颖说,在守护青少年心灵的持久战中,将专业知识转化为简明易懂的实用指南,借助技术创新搭建起跨越时空的支持桥梁,同时从被动干预逐步转向主动预防,那么构建坚固的心理防护体系便多了一份坚实保障。

当心理问题不再被“误读”青春的困惑才能找到出口

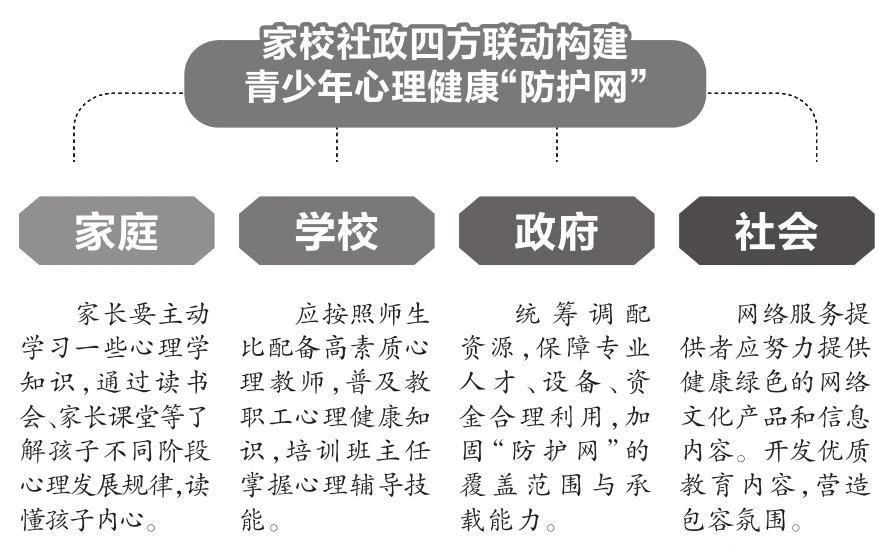

关注青少年心理健康,绝非一时之功,而是一个需要全社会投入、持续关注的长期话题。大连工业大学教授、大连市心理学会副理事长兼秘书长谷力群认为,构建青少年心理健康的“防护网”,应该家、校、社、政四方联动,任重道远。

谷力群在长期接触青少年心理案例时发现,现实中,不少家长过度聚焦孩子学业,亲子沟通简单粗暴,缺乏耐心与倾听。而父母离异、亲子关系紧张的家庭,更会给孩子心理留下严重创伤。所以,家长应主动学习一些心理学知识,通过读书会、家长课堂等了解孩子不同阶段的心理发展规律,读懂孩子内心。

学校是孩子成长的重要土壤,谷力群表示,多数学校虽开设心理健康课程,但课时有限,内容多偏向于理论,缺乏生动案例与实践活动,难以吸引学生关注。心理健康教师大多身兼多职,专业能力受限,面对学生心理问题或突发危机,常因经验不足、应急预案缺失导致处理不及时、不恰当。

社会支持体系同样亟须优化升级。打开搜索引擎,输入“青少年心理咨询”,铺天盖地的广告让人眼花缭乱,却难辨资质真伪,暗藏隐患。抚顺市心理行业协会副会长蔡莉说:“一些不良机构打着‘专业心理咨询’旗号,实际从业人员缺乏资质认证,甚至将心理辅导异化为‘成功学培训’或‘情感操控课程’。”更有个别机构为追求利益,过度夸大心理问题的严重性,诱导家长反复消费,不仅加重家庭经济负担,而且可能对青少年造成二次伤害。

“守护心理健康,从来不是‘矫正问题’的被动防御,而是‘滋养心灵’的主动生长。”谷力群说,当家长学会用“我陪你”替代“我为你”,当学校把心理测评从“数据报表”变为“成长档案”,当社会不再将心理问题视为“洪水猛兽”,那些曾被忽视的青春困惑,才能在理解与接纳中找到出口。在这场没有终点的接力中,各方每一次观念的更新、每一处机制的完善,都是在为下一代搭建更具韧性的心理健康“防护网”,营造心灵的港湾。